新幹線の座席を予約する際、「2人席と3人席、どっちがいいんだろう?」と迷った経験はありませんか。

特に、一人や二人での旅行、または子供連れの場合、座席の選択は旅の快適さを大きく左右します。

新幹線の2人席と一言で言っても、座席のアルファベットによって窓側か通路側かが決まり、乗車する号車によっても利便性が変わってきます。

また、3人席が用意されている理由や、座席の回転機能の有無など、知っておくと便利な知識は意外と多いものです。

この記事では、一人利用や二人利用、子供連れのシーン別に、新幹線座席のおすすめの選び方をはじめ、予約前に知っておきたい全ての情報を網羅的に解説します。

記事のポイント

- 2人席と3人席の根本的な違いと特徴

- 利用シーン別(一人・二人・子供連れ)のおすすめ座席

- 座席のアルファベットや号車ごとのメリット・デメリット

- 予約で失敗しないための具体的な座席指定のコツ

新幹線の2人席の基本と座席の種類

- おすすめの座席は何号車にあるか

- 座席のアルファベットは何を意味する?

- なぜ2人席と3人席がある?その理由

- 2人席と3人席、結局どっちがいい?

- 2人席の座席は回転させられる?

おすすめの座席は何号車にあるか

新幹線の座席を選ぶ際、どの号車に乗るかは快適性を左右する重要な要素です。結論から言うと、乗り心地を最優先するなら、揺れが少ない車両の中間付近、具体的には「5号車」から「7号車」、あるいは「10号車」から「12号車」あたりがおすすめです。

一般的に、パンタグラフ(集電装置)が設置されている車両や、モーターが搭載されている車両の真上は、騒音や振動が大きくなる傾向があります。例えば東海道・山陽新幹線で主流のN700系の場合、奇数号車の東京寄りにモーターが搭載されています。そのため、静粛性を求めるなら偶数号車を選ぶというのも一つの手です。

号車選びのポイント

静粛性や揺れの少なさを重視するなら、編成の中央に位置する偶数号車が有力な選択肢となります。ただし、利便性を考慮すると、また違った視点での選択も考えられます。

例えば、駅での移動をスムーズにしたい場合は、降車駅の改札や乗り換え口に近い号車をあらかじめ調べておくと便利です。また、子連れや大きな荷物がある場合は、多目的室や多目的トイレ、特大荷物スペースが設置されていることが多い「11号車」付近が非常に便利です。

喫煙者の方であれば、N700Sなどの喫煙ルームが設置されている3、7、10、15号車(東海道新幹線の場合)に近い座席を選ぶと、移動の負担が少なくなります。このように、ご自身の旅の目的やスタイルに合わせて号車を選ぶことが、快適な新幹線利用の第一歩と言えるでしょう。

座席のアルファベットは何を意味する?

新幹線の座席は、号車と列番号に加え、アルファベットで管理されています。このアルファベットが、窓側なのか通路側なのかを示す重要な目印です。普通車の座席配列は、基本的に海側が「A・B・C」の3人席、山側が「D・E」の2人席となっています。

具体的には、以下の通りです。

| アルファベット | 位置 | 列 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| A席 | 窓側 | 3人席 | 窓の外の景色を楽しめる。 |

| B席 | 中央 | 3人席 | 両側を人に挟まれるため、やや窮屈に感じやすい。 |

| C席 | 通路側 | 3人席 | 通路への出入りが最も容易。 |

| D席 | 通路側 | 2人席 | 通路への出入りが容易で、隣は1人のみ。 |

| E席 | 窓側 | 2人席 | 景色を楽しめ、隣は1人のみでプライベート感が強い。 |

この表から分かる通り、2人席は「D席(通路側)」と「E席(窓側)」で構成されています。特にE席は、窓からの景色を楽しみつつ、隣が一人しかいないため、3人席のA席よりもプライベート感が高いとされ、非常に人気があります。D席も、通路へのアクセスが容易なため、お手洗いやデッキへの移動が多い方におすすめです。

B席の特性について

3人席の中央に位置するB席は、左右を乗客に挟まれる形になるため、他の席に比べて窮屈に感じられることがあります。特に長時間の移動では、心身の負担が大きくなる可能性も。一人で予約する際は、特別な理由がない限り、B席を避けて他の席を選ぶのが賢明です。

ちなみに、東海道・山陽・九州新幹線の一部のグリーン車では、2人席側が「D・E席」ではなく「C・D席」とされている場合があります。予約時には、座席表をよく確認することが重要です。

なぜ2人席と3人席がある?その理由

新幹線の車内を見渡すと、通路を挟んで「3席+2席」という非対称な座席配置になっていることに気づきます。なぜこのようなレイアウトが採用されているのでしょうか。その理由は、輸送効率と乗客のニーズのバランスを追求した結果です。

鉄道事業者の視点から見ると、一度に多くの乗客を運ぶことが収益向上に直結します。もし全ての座席を「2席+2席」にしてしまうと、1列車あたりの定員が大幅に減ってしまいます。逆に、「3席+3席」にすれば定員は増えますが、車内の圧迫感が強くなり、快適性が損なわれる恐れがあります。

「3+2」は世界的な標準

実は、この「3席+2席」という座席配置は、日本の新幹線だけでなく、フランスのTGVやドイツのICEなど、世界の高速鉄道でも広く採用されている標準的なレイアウトです。限られた車体幅の中で、定員を確保しつつ、2人組の乗客にも配慮するという合理的な判断に基づいています。

また、乗客の利用シーンを想定している点も理由の一つです。ビジネス利用の多い平日は1人での乗車が中心ですが、週末や連休には家族連れやグループでの利用が増えます。3人席があれば、3人家族が横並びで座ることが可能です。

一方で、2人席はカップルや友人同士、あるいは一人でゆったりと過ごしたい乗客からの強い需要があります。このように、多様な乗客のニーズに応えつつ、鉄道会社としての輸送力を最大化するための最適な答えが、現在の「3席+2席」というレイアウトなのです。

2人席と3人席、結局どっちがいい?

2人席と3人席のどちらを選ぶべきかは、利用人数や旅の目的によって大きく異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に最適な席を選ぶことが重要です。

結論として、一人または二人での利用であれば、快適性の高い2人席が圧倒的におすすめです。一方、三人家族や友人グループであれば、コミュニケーションの取りやすい3人席が適しています。以下に、それぞれの特徴を比較した表をまとめました。

| 2人席(D・E席) | 3人席(A・B・C席) | |

|---|---|---|

| メリット | ・隣が一人なので気兼ねが少ない ・窓側(E席)でも通路に出やすい ・プライベート感が高い |

・3人グループで横並びに座れる ・A席は富士山が見える(東海道新幹線下り) ・席数が多く、比較的予約しやすい |

| デメリット | ・人気が高く、早めに予約しないと埋まりやすい | ・B席は窮屈に感じやすい ・A席から通路に出るには2人に声をかける必要がある ・満席時の圧迫感が強い |

一人旅の場合、最も快適なのは2人席の窓側であるE席です。景色を独占でき、隣に座る人も一人だけなので、落ち着いて過ごせます。頻繁に席を立つならD席も良い選択です。二人旅の場合は、迷わずD席とE席を並びで予約しましょう。これが最も快適な二人旅のスタイルです。

三人家族の場合は、A・B・C席を確保するのが基本です。子供をB席に座らせれば、両親が窓側と通路側から挟む形で見守ることができ安心です。

2人席の座席は回転させられる?

はい、新幹線の座席(2人席・3人席ともに)は回転させることが可能です。これにより、後ろの座席と向かい合わせのボックス席を作ることができます。4人組の家族旅行やグループ旅行で、顔を見ながらお弁当を食べたり、おしゃべりを楽しんだりするのに最適な機能です。

座席の回転方法は非常に簡単です。

座席の回転方法

- 通路側座席の足元(床との境目あたり)にあるペダルを探します。

- そのペダルを足でしっかりと踏み込みます。

- ペダルを踏み込んだまま、座席の背もたれをゆっくりと進行方向とは逆に押します。

- 「カチッ」と音がしてロックされれば回転完了です。

この機能は非常に便利ですが、利用する際にはいくつか注意すべきマナーがあります。

座席回転時の注意点

- グループでの利用が前提: 座席を回転させるのは、向かい合わせになる前後の席を、自分たちのグループで確保している場合に限られます。知らない乗客がいるのに勝手に回転させるのは絶対にやめましょう。

- リクライニングは戻す: 回転させる前に、リクライニングは元の位置に戻しておくのがスムーズに回転させるコツです。

- 降車前に元に戻す: 最も重要なマナーです。目的地に到着する前には、必ず座席を進行方向向きに戻しておきましょう。次に座る乗客が気持ちよく利用できるよう、配慮することが大切です。

この回転機能を知っているだけで、グループでの新幹線の旅が何倍も楽しくなります。ルールとマナーを守って、有効に活用してください。

利用シーン別・新幹線の2人席の選び方

- 一人利用に新幹線座席のおすすめは

- 二人利用に最適な座席のおすすめ

- 子供連れでの2人席利用のポイント

- 上手な新幹線の2人席の予約方法

一人利用に新幹線座席のおすすめは

一人で新幹線に乗る場合、座席選びは旅の快適さを決める最重要項目と言っても過言ではありません。結論から言うと、一人利用で最もおすすめなのは2人席の「E席(窓側)」または「D席(通路側)」です。

どちらを選ぶかは、新幹線車内での過ごし方によって決まります。

E席(窓側)がおすすめな人

E席の最大の魅力は、プライベート空間を確保しやすい点です。壁と隣の乗客(D席)の間に位置するため、落ち着いて過ごすことができます。窓から流れる景色をのんびり眺めたり、パソコン作業に集中したり、読書をしたりするのに最適です。特に、隣の乗客が通路に出る際に席を立つ必要がないため、自分のペースを乱されたくない方には強くおすすめします。

東海道新幹線の下り(東京→新大阪)では、E席から雄大な富士山を眺めることができます(天候による)。旅の思い出作りにも最適な席です。

D席(通路側)がおすすめな人

一方、D席のメリットは通路へのアクセスのしやすさです。お手洗いに頻繁に行く方、車内販売を利用したい方、少し体を伸ばしにデッキへ出たい方など、席を立つ機会が多い場合はD席が便利です。隣のE席の方に気兼ねなく、好きなタイミングで席を離れることができます。また、降車時に素早く通路に出て、スムーズに下車準備ができるという利点もあります。

通路側の席は、通路を人が通るたびに少し気になったり、車内販売のワゴンが横を通る際に注意が必要だったりする点はデメリットと言えるかもしれません。

このように、一人利用の場合は「集中したい、景色を楽しみたいならE席」「自由に出入りしたいならD席」という基準で選ぶと、失敗が少なくなるでしょう。

二人利用に最適な座席のおすすめ

カップルや友人、夫婦など、二人で新幹線を利用する場合、座席選びの答えは一つしかありません。それは、2人席である「D席(通路側)」と「E席(窓側)」を並びで予約することです。

これが二人旅における最も快適で、スタンダードな座席の取り方です。他の乗客に気兼ねすることなく、二人だけの空間で会話や食事を楽しむことができます。予約時に誤って「A席とB席」などを取ってしまうと、隣にC席の乗客が来ることになり、お互いに気を遣う場面が増えてしまいます。

D席とE席を確保した場合、どちらがどちらに座るかも小さなポイントです。

二人利用時の席の分担

- 景色を楽しみたい、落ち着きたい人 → E席(窓側)

- お手洗いや買い物のため席を立つことが多い人 → D席(通路側)

このようにお互いの希望に合わせて分担すると、より快適な時間を過ごせます。

もし、混雑していてD席とE席の並びが取れなかった場合はどうすればよいでしょうか。その場合の次善策としては、「A席とC席」のように、3人席の窓側と通路側を予約し、B席を空席にしておくという方法があります。ただし、これはB席が他の乗客に予約されない場合に限られるため、確実な方法ではありません。やはり、二人旅の場合は早めに予約をして、D席・E席を確保するのがベストです。

子供連れでの2人席利用のポイント

小さなお子様を連れて新幹線に乗る場合、座席選びは特に慎重に行いたいものです。周りの乗客への配慮を考えると、子供連れの場合も2人席(D席・E席)が非常に有力な選択肢となります。

3人席だと、子供がぐずったり騒いだりした際に、通路を挟んでいないC席の乗客に気を遣う度合いが大きくなります。その点、2人席であれば隣は通路なので、精神的な負担が少し軽減されます。

子供連れで2人席を利用する際のポイントは以下の通りです。

車両の最前列・最後列を狙う

多くの新幹線車両では、各車両の最前列や最後列の座席は、足元のスペースが他の席よりも少し広く作られています。このスペースは、ベビーカーを置いたり、子供を少し遊ばせたりするのに役立ちます。特に、最後列の後ろにあるスペースは「特大荷物スペース」として予約できる場合があり、大きな荷物や畳んだベビーカーを置くのに最適です。

多目的室に近い号車を選ぶ

前述の通り、多くの新幹線には授乳やおむつ交換、体調が悪くなった際に利用できる「多目的室」が設置されています。東海道新幹線(N700系)では11号車にあります。この多目的室に近い号車の座席を予約しておくと、いざという時にすぐに駆け込めて非常に安心です。

子供の足の投げ出しに注意

D席(通路側)に子供を座らせる場合、子供が通路側に足を投げ出してしまい、通行する乗客や車内販売ワゴンの邪魔になることがあります。怪我の原因にもなりかねないため、保護者の方が注意して見てあげる必要があります。

これらのポイントを踏まえ、子供連れの旅行では、早めにオンライン予約で座席表を見ながら、多目的室に近く、かつ最後列などのスペースに余裕がある2人席を確保するのが理想的です。

上手な新幹線の2人席の予約方法

人気の高い2人席、特にE席を確保するためには、予約方法に少しコツが必要です。ただ乗車券を購入するだけでは、希望の席が取れないことも少なくありません。ここでは、上手な予約方法について解説します。

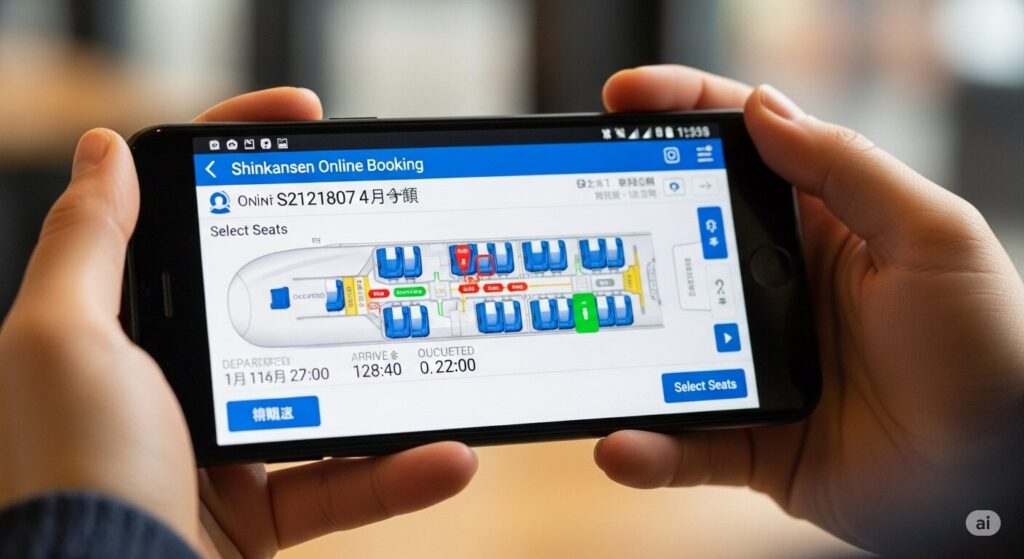

最も重要なのは、「スマートEX」や「えきねっと」といったオンライン予約サービスを活用し、座席表(シートマップ)から直接座席を指定することです。

みどりの窓口や券売機でも座席の希望を伝えることはできますが、「窓側」や「通路側」といった大まかな指定しかできない場合があります。しかし、オンライン予約サービスを使えば、スマートフォンの画面上で空席状況を視覚的に確認しながら、ピンポイントで好きな席を選ぶことができます。

オンライン予約での座席指定手順(スマートEXの例)

- 乗車日、区間、人数などを入力して列車を検索します。

- 希望の列車を選んだ後、「座席位置」の選択画面に進みます。

- 「座席表から選択」や「シートマップから選択」といったボタンをタップします。

- 車両の座席配置図が表示されるので、空いている席の中から希望の席(例:10号車のE席)をタップして指定します。

- 内容を確認して予約を完了します。

この方法を使えば、「2人で予約したのに3人席のA席とB席になってしまった」というような失敗を防ぐことができます。

予約はいつから?

新幹線の指定席は、乗車日の一ヶ月前の午前10時から全国一斉に発売されます。ゴールデンウィークやお盆、年末年始などの繁忙期には、発売開始と同時に人気の席から埋まっていきます。旅行の計画が固まったら、できるだけ早く、できれば発売開始直後に予約手続きをすることをおすすめします。

快適な2人席を確実に手に入れるためには、オンライン予約サービスを使いこなし、早めにアクションを起こすことが何よりも重要です。

まとめ:目的別に最適な新幹線の2人席を選ぼう

この記事では、新幹線の2人席に関する様々な情報を、基本から応用まで詳しく解説しました。座席の種類や特徴、利用シーンごとのおすすめを理解することで、次の旅行がより快適で思い出深いものになるはずです。最後に、記事の重要なポイントをまとめました。

- 新幹線の2人席は通路を挟んでE席(窓側)とD席(通路側)で構成される

- 座席の快適性を求めるなら揺れの少ない車両の中間付近がおすすめ

- 駅の改札や多目的室など目的地に応じた号車選びも重要

- 3人席との違いは定員確保と乗客ニーズの両立から生まれた

- 一人利用なら景色や集中を楽しむE席か出入りしやすいD席が人気

- 二人利用の場合はD席とE席を並びで予約するのが基本中の基本

- 子供連れの場合は周りに気兼ねしにくい2人席が有力候補

- ベビーカーなど荷物が多い場合は車両の最前列や最後列が便利

- 座席は足元のペダルで回転させ向かい合わせにできる

- 座席を回転させた後は降車前に必ず元に戻すのがマナー

- 人気の2人席を確保するにはオンライン予約が必須

- 予約サイトの座席表(シートマップ)機能で座席を直接指定する

- 予約は乗車日の一ヶ月前の午前10時から開始される

- 繁忙期の予約は発売開始直後を狙うのが成功の秘訣

- 自分の旅のスタイルを考え最適な座席を選ぶことが満足度向上の鍵