新幹線の利用時、「なぜか9号車しか乗らない」という話や、芸能人は一体何号車に乗るのか、という噂を聞いたことはありませんか。

この記事では、多くの人が気になる新幹線の9号車の意味について、様々な角度から深く掘り下げていきます。

特にのぞみを利用する際、4号車を避けるべきだという話や、比較対象としての13号車座席表の特徴も解説します。

さらに、のぞみ東京行きの座席選びで失敗しないための座席の見方、座席番号と進行方向の関係性まで網羅的にご紹介します。

こだまの座席表との違いも比較しながら、あなたが抱える疑問をスッキリ解決します。

記事のポイント

- 新幹線9号車が特別視される理由

- 芸能人やVIPが利用する号車の噂

- 号車ごとのメリット・デメリット比較

- 失敗しないための座席指定のコツ

様々な憶測から紐解く新幹線の9号車の意味

- なぜか9号車しか乗らないという噂の真相

- 芸能人は何号車に乗っていることが多いのか

- のぞみで4号車を避けるべきと言われる理由

- 比較対象としての13号車座席表の特徴

- 座席表から見るこだまの車両ごとの違い

なぜか9号車しか乗らないという噂の真相

「新幹線に乗るときは、必ず9号車を選ぶ」という特定のこだわりを持つ人がいるという話は、インターネット上や口コミで時折見られます。この噂の背景には、いくつかの理由が考えられます。一つは、主要駅での利便性の高さです。東京駅や新大阪駅などのターミナル駅では、9号車の停車位置が階段やエスカレーターに近く、乗り降りがスムーズであるケースが多くあります。

また、車両編成における中央付近に位置することも理由の一つです。編成の中央部は、先頭車両や最後尾車両に比べて揺れが少ないと感じる人が多く、乗り心地を重視する方に好まれる傾向があります。特に長時間の移動では、わずかな揺れの違いが快適性を大きく左右するため、乗り慣れたビジネスパーソンや旅行者が経験則から9号車を選ぶことがあるようです。

これらの理由が複合的に組み合わさり、「9号車は何かと便利で快適だ」という認識が広まり、「9号車しか乗らない」という少し大げさな表現で語られるようになったと考えられます。あくまで利便性や快適性に基づく個人の選択が、都市伝説のような形で広まったものと言えるでしょう。

9号車が選ばれる主な理由

- 主要駅での階段やエスカレーターへのアクセスの良さ

- 編成中央に位置することによる揺れの少なさ

- グリーン車(8号車)に隣接している利便性

芸能人は何号車に乗っていることが多いのか

芸能人やVIPが新幹線の何号車に乗るかについては、多くの憶測が飛び交っていますが、最も有力視されているのはグリーン車(8号車、9号車、10号車)です。その中でも、特に8号車と9号車が関係者の間でよく利用されると言われています。では、なぜこれらの号車が選ばれるのでしょうか。

最大の理由は、やはりセキュリティとプライバシーの確保です。グリーン車は普通車に比べて乗客が少なく、落ち着いた環境が保たれています。また、8号車と9号車は編成の中央にあり、駅のホームの両端から離れているため、一般の乗客の目に付きにくく、追っかけやファンからの接触を避けやすいというメリットがあります。

特に9号車は、8号車のグリーン車と隣接している普通車であり、マネージャーやスタッフが同行する際に利用しやすいという側面もあります。芸能人本人は8号車のグリーン車に、スタッフは隣の9号車に、という形で席を確保すれば、何かあった際にすぐ駆けつけられるため、運用上の利便性が非常に高いのです。

豆知識:警備上の視点

警備の観点から見ると、車両の中央部は、万が一の際に車両の両方向へ避難経路を確保しやすいという利点があります。そのため、要人警護の際にも中央付近の車両が選ばれる傾向がある、という情報もあります。

もちろん、全ての芸能人が必ずこれらの号車に乗るわけではなく、スケジュールや他の乗客の状況、あるいは意図的に注目を避けるために全く異なる号車を利用することもあります。しかし、利便性や警備のしやすさから、8号車や9号車が有力な選択肢であることは間違いないでしょう。

のぞみで4号車を避けるべきと言われる理由

一部の利用者の間で「のぞみの4号車は避けるべき」と言われることがありますが、これには明確な理由が存在します。ただし、これは過去の車両設備に基づいた情報が今も残っている側面が強い点に注意が必要です。

かつて、東海道・山陽新幹線のN700系の一部車両には喫煙ルームが設置されていました。その喫煙ルームがあったのが、3号車、7号車、10号車、15号車です。4号車は3号車の喫煙ルームに隣接していたため、ドアが開閉するたびにタバコの匂いが漏れてくる可能性があり、匂いに敏感な人や非喫煙者から敬遠される傾向がありました。

しかし、2024年春に新幹線車内の全ての喫煙ルームは廃止されました。そのため、現在ではこの「匂い」に関するデメリットは解消されています。前述の通り、この情報は過去のものとなりつつありますが、長年のイメージから今でも4号車を無意識に避ける人もいるかもしれません。

現在の状況に関する注意点

2024年春以降、東海道・山陽・九州新幹線の車内喫煙ルームは全て廃止され、現在は「非常用飲料水」が配備されたスペースになっています。したがって、タバコの匂いを理由に4号車を避ける必要はなくなりました。

匂いの問題がなくなった現在、4号車には特に大きなデメリットはありません。むしろ、比較的空いている可能性も考えられます。ただし、パンタグラフの位置など、他の要因で乗り心地に違いを感じる人もいるため、座席選びの際は様々な情報を参考にすることをおすすめします。

比較対象としての13号車座席表の特徴

9号車と比較する上で、13号車の特徴を見ていくと、その違いがよく分かります。N700S系(のぞみ)の編成において、13号車は東京方面に向かって後方に位置する車両です。この車両の大きな特徴は、ビジネスパーソン向けの設備が近くにある点です。

具体的には、11号車には「ビジネスブース」という個室タイプのワークスペースが設置されています(S Work車両)。13号車はこのビジネスブースに比較的近く、移動中に仕事をしたい乗客にとっては便利な車両と言えるかもしれません。

| 号車 | 主な特徴・設備 |

|---|---|

| 8号車 | グリーン車 |

| 9号車 | グリーン車隣接、編成中央部 |

| 10号車 | グリーン車 |

| 11号車 | S Work車両(ビジネスブースあり) |

| 13号車 | 普通車、後方車両 |

一方で、13号車は駅の設備へのアクセスという点では、9号車に劣る場合があります。ターミナル駅では、ホーム中央付近に階段や乗り換え口が集中していることが多いため、後方車両である13号車からは少し歩く距離が長くなる可能性があります。また、かつては15号車に喫煙ルームがあったため、その影響を気にする人もいましたが、前述の通り現在は廃止されています。

乗り心地に関しては、編成の後方に位置するため、先頭車よりは揺れが安定しているものの、中央の9号車と比較すると若干の揺れを感じるという意見もあります。このように、利便性を取るか、ビジネス設備への近さを取るかによって、9号車と13号車のどちらを選ぶかが変わってくると言えるでしょう。

座席表から見るこだまの車両ごとの違い

これまで主に「のぞみ」を基準に解説してきましたが、「こだま」の場合はどうでしょうか。こだまは各駅に停車するため、のぞみやひかりとは異なる運用がされており、車両編成にも違いが見られます。多くのこだまは、のぞみと同じ16両編成ですが、一部8両編成で運転されることもあります。

16両編成のこだまの場合、自由席の号車が多く設定されているのが大きな特徴です。通常、1号車から7号車と、13号車から16号車までが自由席となることが多く、指定席はグリーン車(8〜10号車)とその前後の11号車、12号車のみというケースが一般的です。

こだまの自由席について

こだまは停車駅が多く、短距離の利用者が頻繁に乗り降りします。そのため、指定席よりも自由席の割合が高く設定されています。これにより、利用者は柔軟に列車を選び、好きな席に座ることが可能です。

座席表を見る上で、こだまは「ぷらっとこだま」のような旅行商品で利用されることも多く、団体客で特定の号車が混雑することもあります。9号車が特別視されるという話は、速達タイプののぞみで語られることが中心であり、こだまにおいてはその意味合いは薄れると言ってよいでしょう。こだまを利用する際は、9号車にこだわるよりも、自由席の空き状況や、乗車・降車する駅のホーム設備の位置を考慮して号車を選ぶ方が合理的です。

座席選びの観点で見る新幹線の9号車の意味

- のぞみ東京行きの座席はどこが良いのか

- 座席の見方を解説!のぞみのシートマップ

- 座席番号で進行方向がわかる?のぞみの場合

- 結論として新幹線の9号車の意味を解説

のぞみ東京行きの座席はどこが良いのか

のぞみの東京行きで快適な座席を選ぶには、いくつかのポイントがあります。まず考慮すべきは、「窓側」か「通路側」かです。景色を楽しみたい、壁に寄りかかりたい、コンセントを確実に使いたい(N700系以降は全席に設置)という場合は窓側(A席・E席)がおすすめです。一方、トイレなどで頻繁に席を立つ、あるいは少しでも足元を広く使いたい場合は通路側(C席・D席)が便利です。

次に見るべきは、車両のどのあたりに座るかです。車両の中央付近は、台車(車輪)から遠いため、比較的揺れが少なく静かだとされています。逆に、車両の端、特にデッキに近い席は、人の出入りやドアの開閉音が気になるかもしれません。

おすすめの座席は「E席」?

東海道新幹線では、進行方向右側の座席(D席・E席)から富士山を見ることができます。特に窓側のE席は、富士山を最も綺麗に見られる特等席として人気が高いです。新横浜駅を過ぎてから静岡駅あたりまでの区間がビューポイントとなります。東京行きの列車で景色を楽しみたいのであれば、進行方向右側の窓側、つまりE席を予約するのがベストな選択と言えるでしょう。

東京行きおすすめ座席のポイント

- 景色を楽しむなら:進行方向右側の窓側「E席」(富士山が見える)

- 乗り心地を重視するなら:車両の中央付近の列(例:5番〜15番あたり)

- 席を立ちやすい利便性なら:通路側の「C席」または「D席」

これらのポイントを踏まえ、ご自身の旅の目的(景色、仕事、休憩など)に合わせて座席を選ぶことが、快適な新幹線の旅につながります。

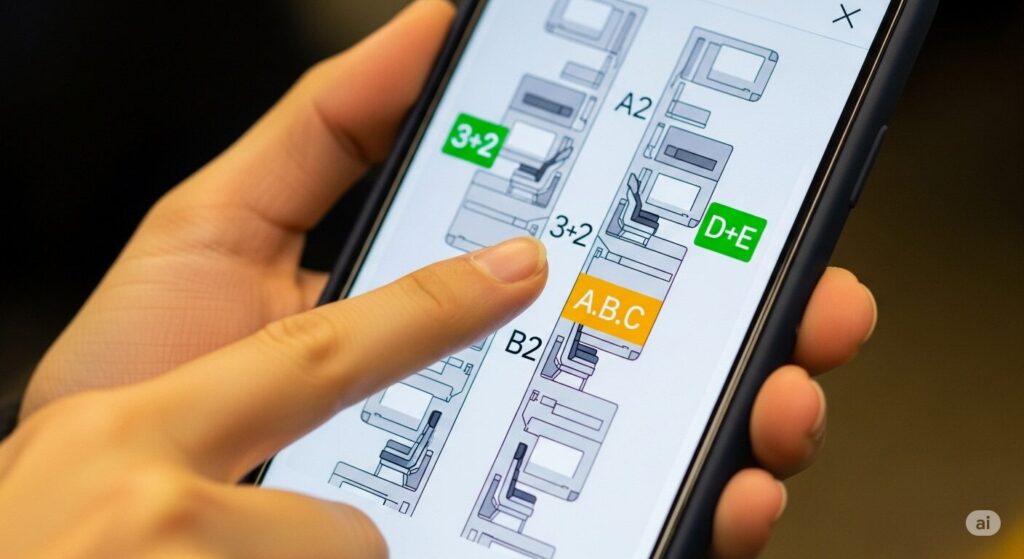

座席の見方を解説!のぞみのシートマップ

新幹線の座席は、アルファベットと数字で管理されており、このルールを理解すれば座席表(シートマップ)をスムーズに読み解くことができます。東海道・山陽新幹線のぞみ(普通車)の場合、座席は以下のように配置されています。

- A席:窓側(2人掛け)

- B席:中央(2人掛け)

- C席:通路側(2人掛け)

- D席:通路側(3人掛け)

- E席:窓側(3人掛け)

予約サイトのシートマップでは、この「ABC-DE」という並びで座席が表示されます。2人掛けの席を希望する場合は「A・B・C席」の列から、3人掛けの席を希望する場合は「D・E席」の列から選ぶことになります。1人で利用する場合は、隣に人が来ない可能性が少しでも高い通路側のC席やD席を選ぶか、景色やプライベート感を重視して窓側のA席やE席を選ぶのが一般的です。

座席番号の数字(例: 10番A席の「10」)は、車両内の座席の列を示します。数字が小さいほど車両の前方(東京方面行きなら進行方向後方)に、大きいほど後方(東京方面行きなら進行方向前方)に位置します。

シートマップの色の意味

インターネット予約サービスのシートマップでは、座席が色分けされていることがよくあります。一般的に、白や青は「空席」、グレーや黒は「満席」、オレンジや黄色は「残りわずか」を示していることが多いです。予約する際は、この色を参考に空いている席を探しましょう。

座席番号で進行方向がわかる?のぞみの場合

「座席番号の数字が大きい方が進行方向」という覚え方は、半分正解で半分間違いであり、注意が必要です。実は、新幹線の座席番号は、車両ごとに固定されています。つまり、1号車の1番の席は、東京行きであろうと博多行きであろうと、常に同じ物理的な位置にあるのです。

そのため、列車の進行方向によって、座席番号の若い方が前になるか、後ろになるかが変わります。

- 東京方面(上り):座席番号の大きい数字(例: 20番)が進行方向の前方になります。

- 博多方面(下り):座席番号の小さい数字(例: 1番)が進行方向の前方になります。

これは、座席の向きを始発駅で一斉に回転させるためです。座席自体は進行方向を向きますが、車体に刻印された番号は変わりません。このルールを覚えておけば、予約時にシートマップを見ただけで、どちらが進行方向か、またデッキやトイレから近い席はどこかを正確に把握できます。

予約時の勘違いに注意!

予約サイトによっては、シートマップの表示向きが進行方向とは関係なく固定されている場合があります。「上が進行方向だろう」と安易に判断せず、「〇号車」の表示や「前方」「後方」といった注記をしっかり確認することが大切です。特に、車両の端の席を予約したい場合は、デッキとの位置関係を間違えないようにしましょう。

結論として新幹線の9号車の意味を解説

ここまで様々な角度から検証してきた内容をまとめ、結論として新幹線の9号車の意味を解説します。9号車が特別視される理由は、単一の明確な答えがあるわけではなく、複数のメリットが重なり合った結果として生まれた一種の「共通認識」や「都市伝説」に近いものと言えます。

芸能人やVIPが利用するという噂は、警備やプライバシー確保の観点からグリーン車(8号車)に隣接する9号車がスタッフの待機場所として都合が良いため、ある程度の信憑性があります。また、主要駅での階段やエスカレーターへのアクセスが良いという利便性、編成中央部であることによる乗り心地の良さも、多くの人が9号車を好む理由です。

これらの個別のメリットが合わさり、「9号車は何かと良い席だ」というイメージが定着したと考えられます。もちろん、これは主に速達タイプの「のぞみ」において語られることが多い話です。最終的に、この記事の要点を以下にまとめます。

- 新幹線9号車の意味は複数の利点が複合したもの

- 芸能人が利用する噂は警備や利便性が根拠

- 9号車は主要駅での乗り降りに便利な位置にある

- 編成中央のため揺れが少なく快適とされる

- のぞみで語られる話でありこだまでは意味合いが薄い

- 4号車が避けられたのは過去の喫煙ルームが理由

- 現在は喫煙ルーム廃止で4号車を避ける必要はない

- 13号車はビジネス設備へのアクセスが良い

- 座席選びは目的(景色・利便性)で決める

- 東京行きE席は富士山が見える特等席

- 座席番号と進行方向の関係は上り下りで逆になる

- 上り(東京方面)は番号大が前方

- 下り(博多方面)は番号小が前方

- 座席の見方はABCが2人掛けDEが3人掛けと覚える

- 最終的には個人の好みに合う号車と座席を選ぶのが最良