新幹線での移動を少し贅沢で快適なものにしたいと考えたとき、多くの方がグリーン車を選択肢に入れるのではないでしょうか。

しかし、具体的なグリーン車の新幹線のメリットとは何なのか、普通指定席との料金や設備の詳細な違い、そして支払う差額に見合う価値があるのか、気になる点は多いはずです。

また、おしぼりや飲み物といったサービスの内容、特に山陽新幹線で受けられる限定サービスの有無、さらには快適に過ごすための座席のおすすめの選び方まで、知りたい情報は多岐にわたります。

中には、乗客同士が気持ちよく過ごすための暗黙のルールや暗黙の了解についても気になっている方がいるかもしれません。

この記事では、そうした疑問を一つひとつ丁寧に解消し、あなたの次の新幹線旅をより豊かにするための情報を提供します。

記事のポイント

- グリーン車と普通指定席の料金・設備の違いがわかる

- グリーン車ならではの特別なサービス内容を把握できる

- 快適な座席の選び方や乗車時の注意点が理解できる

- 料金以上の価値があるか判断するための材料が得られる

料金以上の価値?グリーン車の新幹線のメリット

- 気になるグリーン車の料金はどのくらいか

- 指定席との料金差額と予約時のポイント

- 設備はこう違う!グリーン車と指定席の違い

- 広い座席と深いリクライニングがもたらす快適性

- どこに座る?グリーン車の座席のおすすめ

- 静かな空間で過ごすための暗黙のルール

気になるグリーン車の料金はどのくらいか

グリーン車を利用するには、乗車券と特急券に加えて「グリーン料金」が別途必要になります。この料金体系が、普通指定席との価格差を生む主な理由です。もちろん、その価格に見合うだけの付加価値が提供されているため、多くのビジネスパーソンや旅行者に選ばれています。

グリーン料金は、乗車する区間の営業キロによって段階的に設定されています。例えば、近距離の利用と長距離の利用では料金が大きく異なります。具体的な料金は時期によっても変動し、通常期・繁忙期・閑散期の3つに区分されています。

料金の変動について

繁忙期は通常期に比べて200円増し、逆に閑散期は200円引きとなるのが一般的です。年末年始やお盆、ゴールデンウィークなどの繁忙期に利用する際は、料金が少し高くなることを覚えておくとよいでしょう。

一例として、主要区間のグリーン料金と普通車指定席の特急料金を比較してみましょう。

| 区間 | グリーン料金(通常期) | 普通車指定席 特急料金(通常期) |

|---|---|---|

| 東京 ⇔ 新大阪 | 5,400円 | 5,490円 ※のぞみ利用時 |

| 東京 ⇔ 博多 | 9,970円 | 8,950円 ※のぞみ利用時 |

| 東京 ⇔ 仙台 | 4,280円 | 5,150円 ※はやぶさ利用時 |

【ご注意】上記の表はグリーン料金と特急料金の一例です。実際の支払い総額は、これに運賃が加わります。また、料金は2025年8月時点の情報であり、改定される可能性があるため、ご旅行の際は必ずJR各社の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

このように、グリーン料金は決して安価ではありませんが、これから解説する様々なメリットを考慮すると、長距離の移動であればあるほど、その価値を実感しやすくなると言えるでしょう。

指定席との料金差額と予約時のポイント

グリーン車を選ぶ際に最も気になるのが、普通指定席との料金差額ではないでしょうか。前述の通り、この差額は「グリーン料金」そのものに相当します。例えば東京-新大阪間であれば約5,400円、東京-博多間では約1万円もの差があります。

この差額をどう捉えるかは、移動の目的や個人の価値観によって大きく変わります。単なる移動手段と考えるか、それとも移動時間そのものを快適に過ごすための投資と考えるか、そこが判断の分かれ目です。

ただ、いくつかのポイントを押さえることで、この差額の負担を少しでも軽減できる可能性があります。

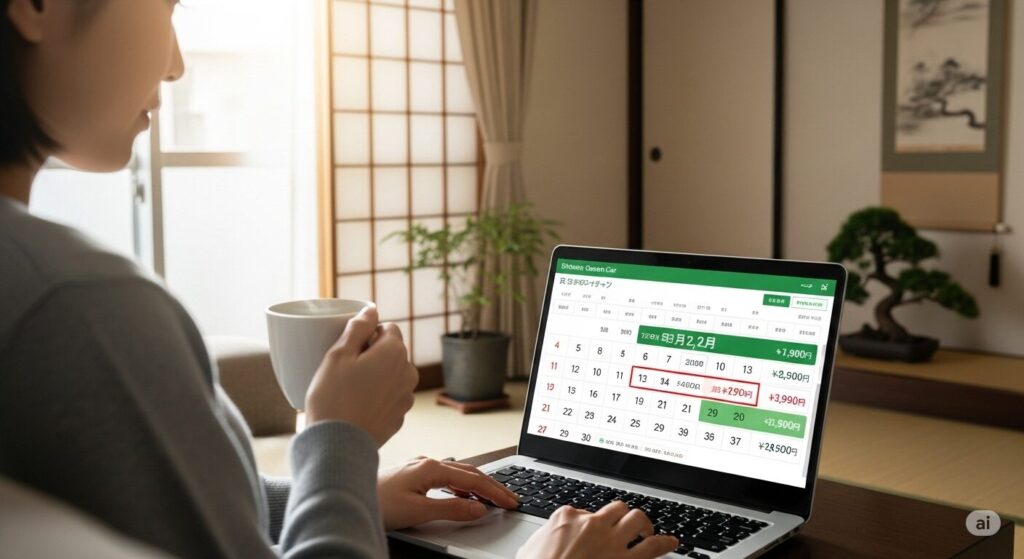

グリーン車予約時のポイント

JR各社が提供するインターネット予約サービス(例:スマートEX、エクスプレス予約など)には、早期予約による割引商品が用意されていることがあります。これらの「早特商品」を利用すると、通常よりもお得にグリーン車に乗車できる場合があります。特に、乗車日の21日以上前や28日以上前など、早く予約するほど割引率が高くなる傾向にあります。

また、データベース情報にもあるように、一部の予約サービスでは「乗車の3日前まで」といった条件で、比較的ハードルの低い割引が設定されていることもあります。こうした情報を活用すれば、通常料金よりも指定席との差額を縮めて、グリーン車の快適さを体験できるかもしれません。

いずれにしても、差額分の価値があるかどうかを判断するためには、まずグリーン車が持つ具体的なメリットを詳しく知ることが重要です。次の見出しからは、その設備やサービス内容を深掘りしていきます。

設備はこう違う!グリーン車と指定席の違い

グリーン車と普通指定席の価値の違いを最も体感できるのが、車内設備、特に座席のクオリティです。乗客一人ひとりのパーソナルスペースを広く確保し、上質で快適な移動時間を提供することを目的として設計されています。

その違いは、車両に乗り込んだ瞬間から感じ取ることができるでしょう。具体的にどのような違いがあるのか、以下の表で比較してみます。

| 項目 | グリーン車 | 普通車(指定席) |

|---|---|---|

| 座席配列 | 横2列 + 2列 | 横2列 + 3列 |

| 座席幅 | 約475mm前後 | 約430mm前後 |

| シートピッチ | 約1,160mm | 約1,040mm |

| リクライニング | より深く倒れる電動式(一部) | 手動式 |

| フットレスト | 全席に完備 | 一部車両のみ、または無し |

| 電源コンセント | 全席の肘掛けに完備 | 窓側席・最前列席のみ(一部車両) |

| その他 | 読書灯、大型テーブル、カクテルトレイ | 背面テーブル |

上記の表からも分かる通り、全ての項目においてグリーン車が普通車を上回っています。特に座席配列が「2+2」であることは大きなポイントで、座席そのものの幅が広いだけでなく、隣席との間にもゆとりが生まれます。普通車の3列シートの中央席のような窮屈さは一切ありません。

さらに、床は厚みのあるカーペット敷きで、歩行音や振動が吸収されやすくなっています。照明も暖色系の落ち着いた光で、車内全体が高級感のある落ち着いた空間として演出されているのです。これらの細かな違いの積み重ねが、グリーン車ならではの特別な快適さを生み出しています。

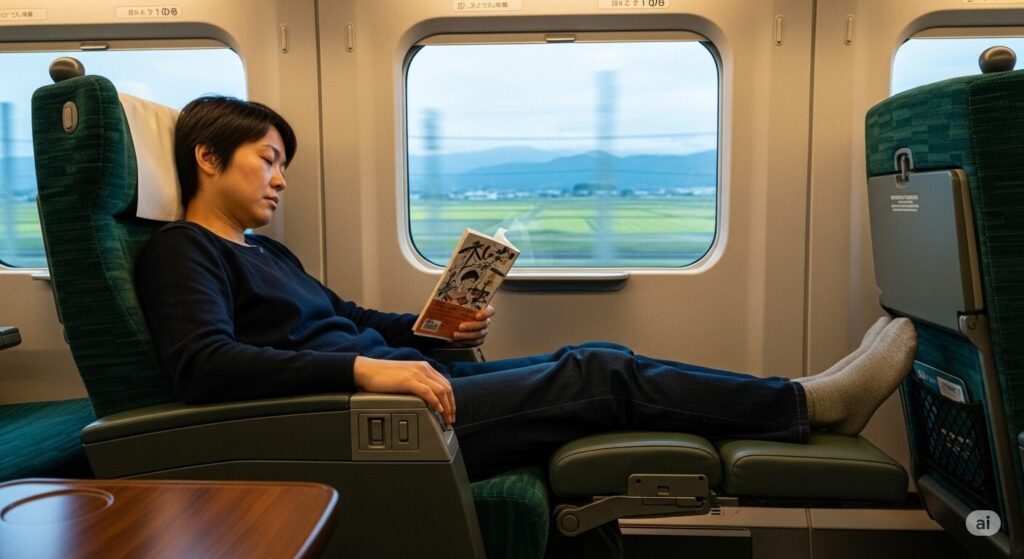

広い座席と深いリクライニングがもたらす快適性

グリーン車の最大の魅力であり、多くの人が追加料金を支払う理由となっているのが、「広い座席と深く倒せるリクライニング」がもたらす圧倒的な快適性です。これは特に長距離移動において、その真価を最大限に発揮します。

普通車の場合、リクライニングを倒す際に後部座席の乗客に気を使ってしまい、十分に倒せないという経験をした方も多いのではないでしょうか。しかし、グリーン車はシートピッチ(座席の前後間隔)が約1,160mmと非常に広く設計されているため、気兼ねなくリクライニングを最大限まで倒すことが可能です。

さらに、全席に装備されたフットレスト(足置き)を利用することで、足を伸ばしてリラックスした姿勢を保てます。一部の最新車両では、電動リクライニングと連動するレッグレストが装備されており、まるで高級なソファに身を沈めるような感覚で過ごすことができます。

ビジネス利用にも最適

この快適性は、プライベートな旅行だけでなくビジネスでの利用にも大きなメリットをもたらします。広いテーブルでパソコン作業がしやすく、全席にコンセントがあるためバッテリー残量を気にする必要もありません。移動中に集中して仕事を進め、到着後すぐに活動を開始したいビジネスパーソンにとって、これ以上ない環境と言えるでしょう。

このように、グリーン車の座席は単に広いだけでなく、利用者が心身ともにリラックスできるよう、人間工学に基づいた様々な工夫が凝らされています。この快適な移動空間は、移動時間を単なる「拘束時間」から「価値ある時間」へと変えてくれるのです。

どこに座る?グリーン車の座席のおすすめ

せっかくグリーン車に乗るのであれば、その快適性を最大限に享受できる座席を選びたいものです。どこに座るかによって、旅の快適度はさらに変わってきます。ここでは、目的別におすすめの座席を紹介します。

景色を楽しみたいなら「窓側(A席・D席)」

移動中に車窓からの景色を存分に楽しみたい方は、窓側の座席がおすすめです。特に東海道新幹線では、進行方向左手のA席から富士山を眺めることができます。プライベートな空間を確保しやすく、壁に寄りかかって休むこともできるため、一人旅の方にも人気があります。

乗り降りのしやすさなら「通路側(B席・C席)」

頻繁に席を立つ可能性がある方、例えばお手洗いに行く回数が多い方や、車内販売を利用したい方、到着後すぐに降りたい方には通路側の座席が便利です。隣席の方に気兼ねなく席を立つことができます。また、足を少し通路側に出せるため、窮屈さを感じにくいというメリットもあります。

静かさを重視するなら「車両の中ほど」

デッキやお手洗い、乗務員室から離れた車両の中ほどの席は、人の出入りが少なく比較的静かに過ごせる傾向があります。読書や仕事に集中したい場合は、7号車や9号車といった中間の号車を選ぶと良いでしょう。逆に、デッキに近い最前列や最後列の席は、人の往来が多いため落ち着かないと感じるかもしれません。

2人での利用なら「A・B席」か「C・D席」

友人やパートナーと2人で利用する場合は、A席とB席、もしくはC席とD席を並びで予約するのが基本です。通路を挟むことなく、気兼ねなく会話を楽しむことができます。

最終的には個人の好みが最も重要ですが、これらのポイントを参考に、ご自身の旅のスタイルに合った座席を選んでみてはいかがでしょうか。

静かな空間で過ごすための暗黙のルール

グリーン車が多くの人に選ばれる理由の一つに、「静かで落ち着いた車内環境」があります。多くの乗客がこの静粛性を求めてグリーン車を利用しているため、乗客一人ひとりがその空間を維持しようと配慮し合う、一種の「暗黙のルール」が存在します。

これは明文化された規則ではありませんが、快適な時間を全員で共有するために心掛けたいマナーと言えるでしょう。

- 通話はデッキで:携帯電話での通話は、たとえ小声であっても車内では控え、デッキに移動するのが基本的なマナーです。これはグリーン車に限ったことではありませんが、より徹底されている傾向にあります。

- 会話のボリュームを抑える:同行者との会話が弾むのは旅の醍醐味ですが、周囲に響き渡るような大きな声での会話は避けましょう。静かに読書をしたり、休息を取ったりしている乗客への配慮が必要です。

- 音漏れに注意する:パソコンやスマートフォンで動画や音楽を視聴する際は、必ずイヤホンやヘッドホンを使用し、音量が大きすぎないか確認することが大切です。

- リクライニングは静かに:リクライニングを倒す際は、後ろの座席の方に配慮し、勢いよく倒すのではなくゆっくりと操作するのがスマートです。一声かける必要は必ずしもありませんが、会釈などの気遣いがあるとより丁寧な印象になります。

これらのルールは、誰かに強制されるものではありません。しかし、追加料金を支払ってでも静かな環境を求めている乗客がいることを理解し、お互いが気持ちよく過ごせるように少しだけ意識することが、グリーン車という空間の価値をさらに高めることに繋がります。

体験を豊かにするグリーン車の新幹線のメリット

- おしぼりや飲み物など独自の嬉しいサービス

- 東海道・山陽新幹線で受けられるサービス

- 乗客同士が守るべき暗黙の了解とは

- 旅の価値を高めるグリーン車の新幹線のメリット

おしぼりや飲み物など独自の嬉しいサービス

グリーン車では、座席や設備の快適さに加えて、乗客へのおもてなしとして独自のサービスが提供されることがあります。これもまた、普通車との大きな違いであり、特別感を演出してくれる要素の一つです。

最も代表的なサービスが「おしぼり」の提供です。乗車してしばらくすると、アテンダントが座席まで来て、温かいおしぼり(夏場は冷たい場合も)を配布してくれます。長旅の始まりに手を拭いてさっぱりできるのは、ささやかながらも非常に嬉しいサービスです。

飲み物のサービスについては、残念ながら現在、全ての新幹線で無料のドリンクサービスが提供されているわけではありません。かつては多くの路線で実施されていましたが、サービスの合理化により縮小傾向にあります。

しかし、サービスが完全に無くなったわけではなく、一部の観光列車や特定のクラス(例:グランクラス)では、現在もフリードリンクや軽食のサービスが提供されています。また、グリーン車専用の車内販売メニューが用意されていることもあり、普通車では購入できない特別な商品を楽しめる場合があります。

これらのサービスは、利用する路線や列車によって内容が異なるため、一概には言えません。しかし、おしぼりのような細やかな心遣いは、グリーン車ならではの「おもてなし」の心を感じさせてくれる、重要な要素であることは間違いないでしょう。

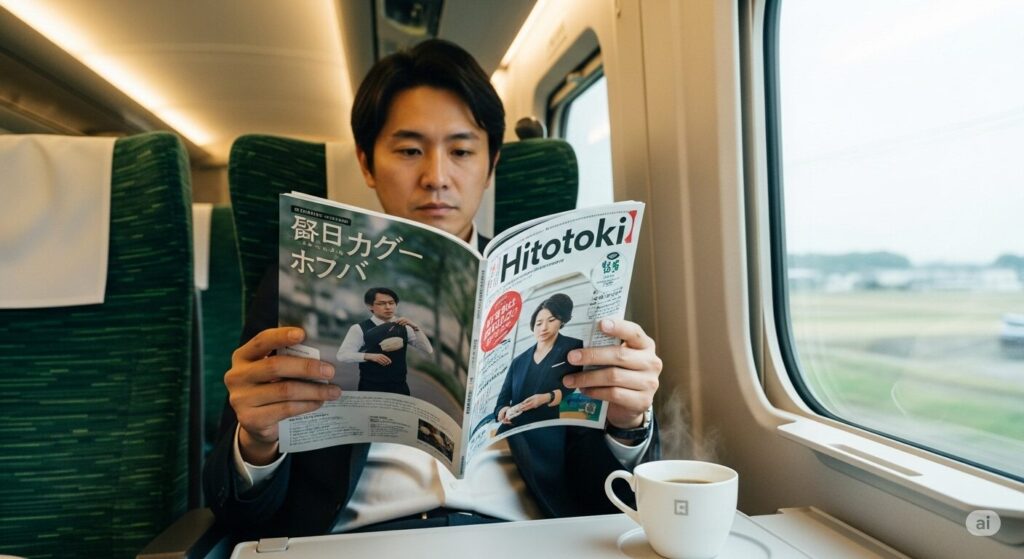

東海道・山陽新幹線で受けられるサービス

日本の大動脈である東海道・山陽新幹線(東京~博多間)のグリーン車では、特徴的なサービスがいくつか提供されています。これらのサービスは、他の新幹線路線とは異なる場合があるため、利用する際には知っておくと良いでしょう。

まず、前述した「おしぼりサービス」は、東海道・山陽新幹線では基本的に実施されています(一部の列車を除く)。これは、ビジネス利用や長距離移動の乗客が多い同路線の特徴に合わせたサービスと言えます。

また、グリーン車内では専用の車内誌『ひととき』が各座席に用意されています。日本の文化や旅先の魅力を美しい写真とともに紹介する上質な雑誌で、移動中の読み物として楽しむことができます。この雑誌は持ち帰りも可能です。

モバイルオーダーサービスの導入

近年、東海道新幹線の一部のぞみ号では、グリーン車の乗客を対象とした「モバイルオーダーサービス」が導入されています。自身のスマートフォンから食事や飲み物を注文すると、アテンダントが座席まで届けてくれるという画期的なサービスです。これにより、車内販売のワゴンを待つ必要なく、好きなタイミングで注文することが可能になりました。

ただし、注意点として、以前は多くの列車で実施されていたワゴンによる車内販売サービスは、東海道・山陽新幹線でも縮小・廃止が進んでいます。モバイルオーダーサービス対象外の列車や、そもそも車内販売を行っていない列車も増えているため、飲食物は乗車前に購入しておくのが確実です。

このように、東海道・山陽新幹線では、時代のニーズに合わせてサービス内容を進化させ、グリーン車の乗客の利便性と快適性を追求し続けています。

乗客同士が守るべき暗黙の了解とは

「暗黙のルール」が主に音や行動に関するマナーであったのに対し、「暗黙の了解」は、その場の空気を読み、グリーン車という空間全体の品位を保つための、より心理的な側面に根差した配慮を指します。

これは、乗客一人ひとりが「自分もこの上質な空間の構成員である」という意識を持つことから生まれます。

- 過度な私物の展開を避ける:座席周りが広いからといって、荷物を大きく広げたり、通路にはみ出して置いたりするのは避けましょう。身の回りはスマートに整頓し、共有スペースである通路の通行を妨げないのがマナーです。

- 身だしなみへの配慮:リラックスできる空間ではありますが、自宅のように靴を脱いで足を前の座席に置いたり、だらしない服装で過ごしたりするのは、周囲に不快感を与える可能性があります。節度ある振る舞いが求められます。

- 静かな乗降:駅での停車時間が短い場合でも、慌てて乗り降りしたり、大きな荷物を引きずって音を立てたりするのは避けたいものです。乗降時も落ち着いて行動することが、車内の静粛性を保つことに繋がります。

これらの「暗黙の了解」は、一言で言えば「周囲への想像力」です。自分がどう過ごしたいかだけでなく、他の乗客がどう過ごしたいと考えているかを想像し、行動することが求められます。多くの場合、グリーン車の乗客はビジネスでの利用や、静かな時間を過ごしたいと考えているため、その期待に応える行動が自然と「暗黙の了解」として形成されているのです。

もちろん、過度に堅苦しく考える必要はありません。しかし、こうした少しの配慮が、自分自身を含む全ての乗客にとって、グリーン車の料金に見合う、あるいはそれ以上の価値ある移動体験を創出することに繋がるのです。

旅の価値を高めるグリーン車の新幹線のメリットを総括

この記事では、料金、設備、サービス、そしてマナーに至るまで、グリーン車の様々な側面を解説してきました。最後に、これら全てを総合して「旅の価値を高める」という観点から、グリーン車の新幹線のメリットを総括します。

グリーン車を選ぶことは、単に「快適な座席を買う」ということ以上の意味を持ちます。それは、移動時間そのものを、旅の目的の一部として楽しむための投資と言えるでしょう。普通車での移動が「点と点を結ぶための手段」であるとすれば、グリーン車での移動は「移動の過程も楽しむ体験」となります。

この体験価値は、以下のような要素の集合体によって成り立っています。

- 身体的な快適性:広い座席、深いリクライニング、静かな環境がもたらす肉体的な疲労の軽減。

- 精神的なゆとり:パーソナルスペースが確保され、周囲を過度に気にすることなく過ごせるストレスフリーな時間。

- 時間の有効活用:集中できる環境での仕事や読書、あるいは心からの休息。移動時間を無駄にしない効率性。

- 特別感という価値:おしぼりサービスや上質な内装がもたらす、非日常的で贅沢な気分。

これらのメリットを最大限に享受することで、目的地に到着した際のコンディションは大きく変わります。疲れ切って到着するのではなく、心身ともにリフレッシュした状態で旅の続きや仕事をスタートできるのです。この「到着後のパフォーマンスの差」こそ、グリーン料金を支払う最大の価値かもしれません。

まとめ:グリーン車のメリット一覧

- 普通車より広く快適な2+2列の座席配列

- 深く倒せるリクライニングと広い足元スペース

- 全席に完備された電源コンセントで充電も安心

- 隣席との間隔が広くパーソナルスペースを確保

- 乗客数が少なく静かで落ち着いた車内環境

- 厚手のカーペットや暖色照明による上質な内装

- 読書灯や大型テーブルなど充実した付帯設備

- ビジネスでの利用や集中したい作業に最適

- おしぼりの提供など特別なおもてなしサービス

- 一部列車ではモバイルオーダーなどの先進サービスも

- 乗客同士のマナー意識が高く快適に過ごせる傾向

- 満席になりにくく直前の予約でも座れる可能性が高い

- 長距離移動でも身体的な疲労が少ない

- 移動時間を仕事や休息など有効に活用できる

- 目的地到着後の活動を万全の状態で始められる